1974年一位画友约我到他单位去玩,他在美术出版社连环画编辑室做编辑,也画连环画。在出版社那幢老楼一楼两间宽绰的房子里,横竖放着一些桌案,坐着七八个人在工作,他们多是连环画画家,其中几位还挺知名,“文革”前我看过他们画的“小人书”,印象很深。此外还有两位是文字脚本的编辑,脸上都长着胡子。在这里,我认识了连环画编辑室的主任李定兴,一位略矮的中年男人,黑黑的眼睛明亮有神,说话声音大,热情爽快,他大学学中文,不会画画,负责选题、定稿和编辑室日常的行政工作,自己也写文字脚本。我与他聊得来,很快就熟了。一次他对我说:“给我们改编个文学脚本怎么样?”

这话勾起我的兴趣,原因有两个:一是我从小就是小人书迷。母亲给我的零花钱全攒下来买小人书了。我最早的藏书是小人书,最多达到六七百本,心中的偶像全是由衷崇拜的连环画家。自己还曾经自编自画过几本小人书,再用棉线装订起来,把它们与自己偶像那些名作放在一起。那时我把出版一本书看得极其神圣与高不可攀。“文革”初,这些儿时的珍存全部付之一炬。抄家后的一天下班回家,看见几个邻居小孩坐在道边翻看着一本厚厚的连环画,再一看竟是我珍藏的沈曼云四十年代的名作《沈万山巧得聚宝盆》,可是我并不感到心疼,而是麻木——那只是远去的儿时的梦了。可是如果现在叫我编写一本连环画,还能印刷出版,不是把儿时的梦又唤回来了吗?

另一个原因是,“文革”之前我刚刚开始在报刊上发表文章和画,初尝到自己手写的文字变成铅字时的欢欣,但如今这样的事中断了。“文革”中文化是最森严的禁地,无人涉足,出版物都不署名,报纸上的文章也只有姚文元和张春桥署名,写作班子都是集体署名。可是,没想到连环画居然还可以署名,只是没有稿费,没有稿费我也愿意试一试。我知道,单靠写连环画脚本是不会成气候的,但可以证实一下自己。

写作长篇小说《义和拳》时的情景

李定兴给我的第一个活儿,是将一部河北梆子剧《渡口》改编成连环画。我努力把它写好,一个月后交稿,李定兴看了说文字不错,简洁生动,这使我十分得意。他把这脚本交给青年女画家王公懿来画。王公懿是李文珍学生,毕业于中央美院版画系,如今已是一位出色的旅美画家。这本《渡口》是她画的第一本连环画,也是我编的第一本连环画。

但是,正是在这里,我走错了第一步。

《渡口》描写一个革命小将划行渡船时,勇擒一个暗藏杀器的阶级敌人,这是一部典型的突出敌我矛盾、宣扬阶级斗争的戏剧。它与我真实的思想立场完全相悖。我为什么会扭曲自己来改编这样的“作品”?

是我无所事事、太无聊了?还是因为渴望尝到一种“成功”,哪怕是一种虚假的“成功”,而让自己的文字染上了历史的污泥浊水?我当时没有这种自觉,而是糊里糊涂地这样做了,并接连写了几本类似这样的东西。

虽然《渡口》根本算不上文学写作,更谈不上是创作,但如果一开始动笔心灵就被扭曲了,进入文学创作后就会陷得更深。

一次关于义和团的话题使我与李定兴交谈甚笃。义和团运动的发生地和高潮都在天津,它带着强烈的天津地域的气质,中西精神文化在天津这里的冲突极具思辨的价值,此外还有众多历史人物与历史事件,以及宗教意义上的神秘色彩,都叫我们的谈兴愈来愈浓。有时我们一直聊到出版社下班之后楼里都没人了。于是,我们给自己提议写一部关于义和团的小说。这个想法一出来使我们很兴奋很激动,因为我俩当时都没出版过小说。

还有一个原因是,如果这小说写得好,是很有可能出版的。那时,义和团是少有的不在“文革”禁区之内的历史题材。大概因为它爱国、反清灭洋、农民革命,最能体现“人民创造历史”的思想。那时唯一可以出版的历史小说《李自成》不就是写农民革命的吗?李自成最后还当上了皇帝呢,义和团自始至终都是老百姓。能出版厚厚的一部小说对于我很具诱惑,况且不是写现实,而是写历史,写现实的阶级斗争我是断断不会写的。可是我没有想到,只要去写当时能够发表出来的东西,就必须用“文革”思维来构思作品,而一旦思维不是自己的,而是“文革”的,我就被异化了。

我们决定合作一部长篇小说。由于两人都没写过长篇,先各写一个中篇试试,然后再看看以哪个中篇为基础来写成长篇。定兴决定写义和团首领张德成率领“乾字团”由静海直入津门、出生入死闯入紫竹林租界的故事,取名《天下第一团》。我写《刘十九》,我钦佩这个著名的年轻义和团的首领,果敢、刚烈、神出鬼没,最后被当地教民谋杀后腌在咸菜缸里,死时只有十九岁。我想写一部托尔斯泰的《哈泽·穆拉特》那样的小说,写一个性格怪异、独来独往的民间英雄。虽然我没出版过小说,但几年来我读过大量的名著,特别是我在完全自我封闭的秘密写作中积累了很多经验,我很想通过这部小说试一试暗自磨砺的刀剑,露一露峥嵘。

几个月后我们各自的中篇都写好了,我的《刘十九》写了六万字。两人交换看过,决定以他的《天下第一团》为基础,因为张德成是义和团总首领,这样可以正面打开整个历史画卷。由于我的文笔更有小说色彩,所以由我来执笔写第一稿,小说提纲和情节人物两人研究。

我们将所有能找到的资料全搜罗起来,同时跑到老城内外做广泛的田野调查。尽管当时义和团已过去七十年,但各种传说依然留在民间的记忆里,连天下第一团坛口的遗址还在北城内的小宜门口。我在粮店后街调查到几位八九十岁的老人,他们少年时参加过义和团,犹然清晰记得义和团的一些细节,甚至还能背诵揭帖上的歌谣。这期间我好像一头栽入时光隧道里,七十年前的历史画面全在想象中复活了,文献资料也全活了。听说姚雪垠先生写《李自成》时使用几千张卡片来梳理资料,这是学者做研究的办法。我不行,我全凭感受和记忆。

小说愈写体量愈大,就必须查阅更多的资料文献。最费琢磨的是怎样使用资料,怎样把握当时的社会矛盾。这就会碰到不能违背的“文革”的意识形态与思想戒律,比如:义和团“扶清”不能写,坛口法事不能写,刀枪不入不能写,玉和聂士成保卫津城不能写,义和团英雄的谬误不能写等等。最可怕的是,这些意识形态的禁区并没有人告诉我们,我却已经自觉或不自觉地用这些红线要求自己了。我在主动地削足适履。于是,历史的真实与人物的真实就在这里打折扣了。

《义和拳》的手稿

人物在我脑袋里是一个样,落到纸上变成另一个样。写作时,我努力让人物生动起来,实际上是让他们戴着脸谱地演起戏来。有时,觉得笔不在我心手里;可有时,我也会在某些空间里偶有发挥,从而获得写作的快感。我会端着稿本念给同昭听。那时,我还不知道一位收藏家的那句名言:

赝品中也会有些许的真实。

我写得并不快。因为我白天要为单位跑各种事情。不时要跑到西郊王兰庄养鸭厂买鸭蛋,运到书画社后再与同事们一起抽取蛋黄、洗净蛋壳、打磨、画蛋、包装,再送到外贸工艺品公司。书画社只靠彩蛋的收入不够,还要去揽各种沾上绘画的加工活儿,比如鼻烟壶、玻璃画、竹帘画,同昭一度被安排在被砸毁而废弃的天后宫里去画手绘的工艺品包装盒。我们传统的古画临摹直到1975年才恢复,所谓恢复其实也没经过任何部门审批同意,只是因为上边斗争厉害,顾不上下边了,自然就悄悄恢复了。

事情往往是这头好起来,那头又出问题。书画社的业务好了,有钱花了,主事的王姓同事脾气一天天大了起来。他是头儿,说一不二,大家只能顺着他,他就愈加任性,天天中午也喝酒,回来醉醺醺骂人摔东西,没人敢出声,谁也不敢说他一句,他真有打人的可能。他打人没事,别人打他可就是“阶级报复”了。一次他喝醉了,说我是阶级敌人,叫我站他对面,他拿一根炉条在煤炉中烧红,猛朝我的棉外衣捅来,一捅一个窟窿,烧着的棉衣滋滋冒着烟。他发出狂笑,我站在那里一动不动。好汉不吃眼前亏,我怕把他惹恼了,会捅到我脸上。这样,直到他把我的棉衣捅了十几个烧煳的洞,方才罢手。

我相信“物极必反”这个词儿。转年春天,王姓同事带领书画社全体人员去北京工艺品厂和故宫参观,中午吃饭时酒又喝高了,居然红着脸站在长安街上拦公共汽车,用拳头猛砸车窗和车门,激怒了车上的司机和乘客,把他揪上车送到了朝阳区派出所。事情闹大了,上级决定把我们书画社解散,所有人都分配到二轻局工艺美术公司所属各厂。我和同昭等七个人被分到天津工艺美术厂做设计,从此我俩每天要骑车到很远的西郊工艺美术厂上班。工艺美术厂虽然远,也是集体所有制,但比起书画社正规得多了。

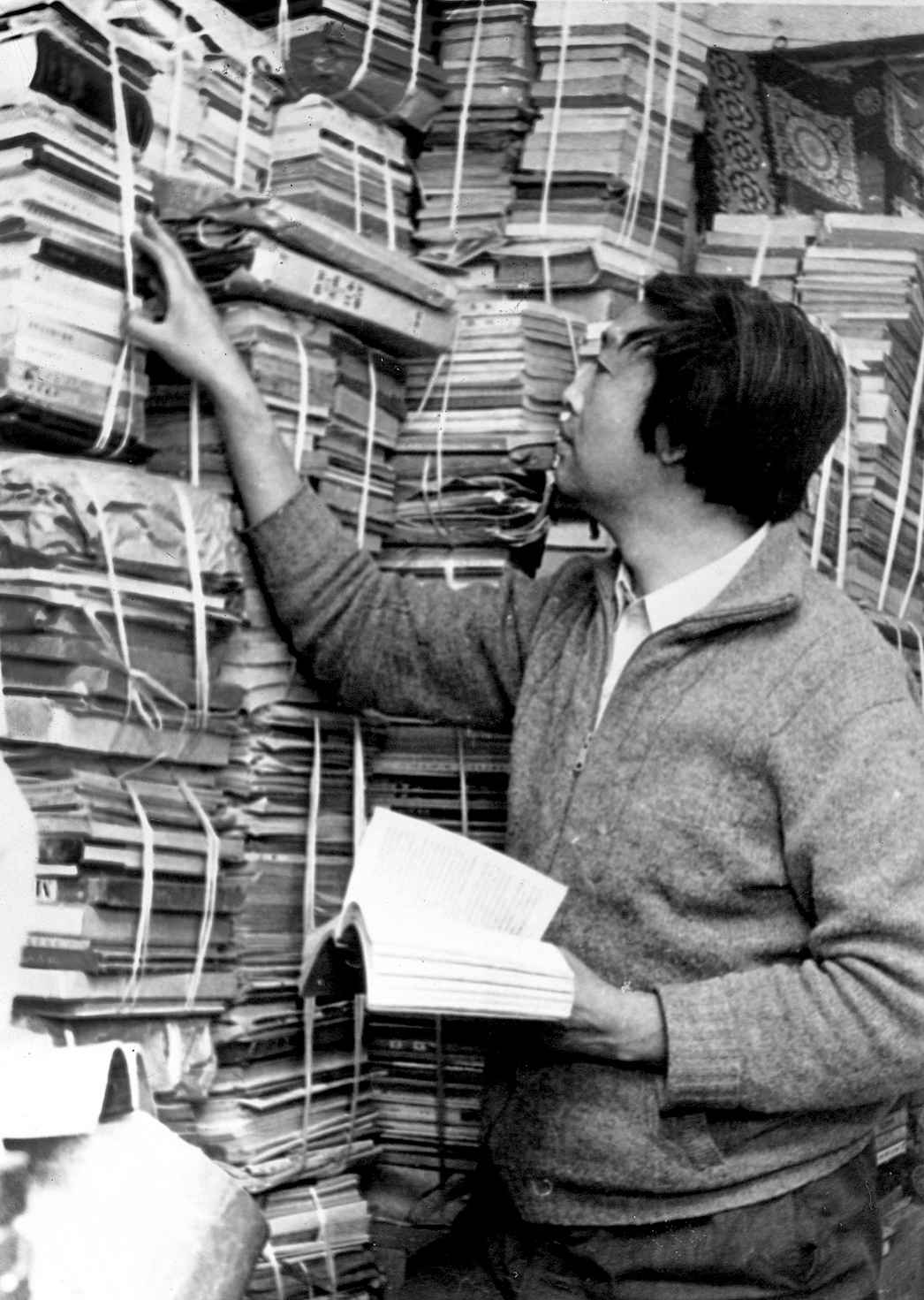

那时没有书架,必须在成捆的书中查找资料

那时,毛主席指示工人要进大学,各地纷纷建工人大学。毛主席发表指示的日期是1968年7月21日,大学就叫作“七·二一”大学。二轻局闻风而动,立即成立了“工艺美术系统七·二一工人大学”,校舍放在天津美院,调我去教中国画,于是我掉转车头改去河北区元纬路天津美院上班。学生都是来自各厂的美术设计,教育任务很重,还要带领他们外出写生。这样,写小说的时间就愈来愈少。一次上班路上,看到一辆马车,我突发奇想,最好这时身子一歪,一只脚插到车轮下,让车轮轧过我的脚,只轧伤别轧残,这样就可以在家养伤三四个月,有时间把小说写出来了。

我幻想着小说出版,能改变我的命运。但小说能不能出版,怎么改变我的命运?一片茫然。我身处社会底层,想改变自己谈何容易?谁能改变我?

一次,一位在内蒙古插队的知识青年,爱诗如命,又有诗人气质,易于感动,常被触动。他讲的话把我带到苍凉的草原,他的故事充满悲剧感。我情不自禁把他的故事写下来,一时间顺理成章地回到了我的“秘密写作”。这一次写完,我没有毁掉自己的手稿,而是攥成一个纸团,塞在楼梯侧面一个墙洞里。我把纸团放进去后,想再往里塞一塞,忽然纸团掉进去了。原来这看似坚固的老楼是“夹馅墙”——墙的两边是好砖,中间是土和碎砖。我想把纸团弄出来,换个地方藏,可是无论怎么去弄,纸团愈弄掉进去得愈深,最后只好作罢。

可是过后一想,这件事很重要,它表明我还没有丢掉秘密写作和文学真正的意义。摸一摸自己的“文学的良心”,还在。