——何秉钧口述

(一)何秉钧口述

时 间:2007年3月22日(第一次)

2007年3月24日(第二次)

2007年5月23日(第三次)

地 点:北京肿瘤医院十里河分院病房

访谈者:定宜庄、殷芳、邱源媛

[访谈者按]我为何秉钧先生做访谈,是在肿瘤医院的病床上。秉钧先生比我想象的要年轻许多,才62岁,精神非常健旺,虽然头一天刚做完第八次化疗,但根本不像个病人。我原先以为访谈的重点会在他学中医的经历,没想到他是从祖父入乐部讲起的,这是又一个孙子讲述的爷爷的故事。

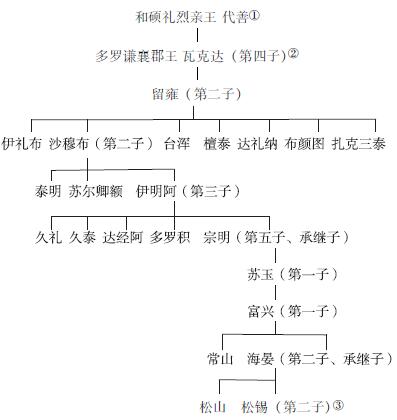

秉钧先生人很聪明,记忆力惊人。他会唱不少曲子,访谈基本上是在他的边说边唱中进行下去的,这很有趣。至于他讲的宫廷逸事有多少是真,又有多少是杜撰,与其认真地一一核实,倒不如将其当作爱新觉罗家族中一些人的特定趣味来看,更有意义一些。何况对这些逸事津津乐道的,不仅仅是爱新觉罗后裔,也有寻常百姓,乃至成为当今社会上的普遍风气。《爱新觉罗宗谱》中何秉钧家族支脉一览:

和硕礼烈亲王 代善注171

多罗谦襄郡王 瓦克达(第四子)注172

松山 松锡(第二子)注173

何秉钧祖父松锡,光绪十三年(1887年)丁亥四月初十日未时生。

何秉钧(以下简称何):我就用启功先生的一句话来开头吧,启功先生说因为我是胡人,所以我就胡说了。这句话你们听过吗?我事先整理了一篇稿子,我想这样,凡是书上有的,我不跟你说。

定:好的。

何:我现在正做着化疗呢,已经做到第八个疗程了,还有4个疗程就做完了,完了以后呢,就3个月到这儿来查一次。再过一个时期呢,就半年查一次。反正赶上这倒霉的病啊你说怎么着?我恢复得不错,我住院的时候体重是92斤,现在我穿着棉衣棉裤约(yāo,称体重之义),是61公斤啦。我一个是吃得好,过去什么都不吃,过去就是白菜豆腐,因为不是有这结肠癌么,吃什么都不香,什么都不能吃啊,后来就查出来了,可是我发现得也早,10月8号做的手术,做得挺好。10月24号就出院了,就决定出院以后继续做化疗,这个医院是肿瘤医院的分院。

定:看来控制得不错,挺好的。

何:基本上还行吧。我本身拿这个也不当病,我曾经说过这么一句话,这个比方可能不太恰当,关云长活54岁,诸葛亮呢,活60多岁,那些人活的岁数都不高,我本身已经六十了,我比关云长活的岁数大。可是相比之下呢,人家那么大能耐,我说我臭狗屎,假如我现在走了,我说我有什么遗憾的啊。没什么遗憾的。普通老百姓,太普通啦。所以我拿这个生和死啊,我也没当回子事,成天老乐乐呵呵的。就是我在最难受的时候吧,腰疼,胯骨疼,躺都躺不下,怎么办呢?给我老伴说书,一说书,我的疼痛就暂时缓解,给她说狸猫换太子,一说就是两个半小时。

定:您可真能说啊。

何:啊,后来把那个肿瘤开出有多大?有茄子那么大。一约(称)呢,是两市斤,完了以后这疼痛就全没有了。我心态特好,这我老伴知道,我特爱帮助人,这是没病的时候,与人为善,你看这是杰二爷注174对我的评价:“乐善好施仁者寿。”我经常给人看病。专心勤学博而精,他说我学的东西太多了,满文吧,我还教过日文,高等自学考试,我日语通过了。我的俄文可以教到初中,但是我没考过本儿,从五几年学俄文到现在我不忘,我一点儿也不精。

定:这都是多少年前写的了?

何:壬申年,这还是猴年呢,十几年了。杰二爷去世都不少年了。

殷芳:1992年写的,杰二爷1994年去世的。

溥杰送给何秉钧的字

(何秉钧提供)

1.我祖父

定:咱们从头讲,您今年多大岁数?

何:我今年61周岁。1946年生人,合民国是三十五年,日本投降第二年。我出生地点在德胜门内甘水桥大街,跟摄政王府就隔两三个门儿,那段儿它的尽西院叫果子市,果子市正好对着摄政王府,注175我们那儿正好也是马路南边,现在我们那个故居啊,已经没有了。拆完之后改成一百七十几中啊,不知道是什么。这老卫生部啊,过去叫香厂子。我在那儿呢,长到了6岁,就搬到东城区了。

殷芳:您是什么旗?

何:应该说是镶红旗。代善后裔,祖上呢,是礼亲王代善注176。代善第四子瓦克达注177,这后裔传下来,就是我们这支吧,大部分没有得到什么功名。瓦克达原来是镇国公,好不容易袭祖先一个爵呢,后来把这差事还丢了。后人就都是四品宗室。

定:就是闲散宗室。

何:对了。后来就到我祖父了,到我祖父跟我这大爷爷了,这闲散就下来了。

定:那您祖父的父亲呢?

何:我祖父的父亲?他们两个人哪,就是我祖父的父亲跟母亲,一块儿死的,听说是吸鸦片成性,可能是有了我祖父之后,那会儿,他们吸的。那会儿就说是抽大烟抽死了。

定:怎么还一块儿?

何:前后脚吧。他们家出事那年他13岁。有一件事连我祖父也说不清,就他13岁的时候,他到姥姥家去住了些日子,由姥姥家回来走到家门口,一看门上让人给贴了封条啦,给封啦,赶紧就拍门:“怎么回事啊?”这就过来几个番子。番子你懂吗?就是侦探。过去规矩宗室见了老爷都不下跪,过去有个礼节,就是请安。Kūwaran,知道这是怎么回事吗?Kuada,其实就是满语念白了,Kūwaran i da(夸兰大)注178,是官名,局长营长,说我们由姥姥家回来,看看,这是怎么回事啊?哎,堂上有一个站班的,我祖父认得他,他把我祖父也认出来了,他是我们家的下人,是我们家的家生子儿,叫塔子。咱们旗人把这男丁啊,就是名字的头一个字叫什么,加上个子,就代表这是对他的称呼。譬如安德海吧,叫安子;李莲英,叫李子。现在有些人还这么叫,这人姓杨,就叫杨子,实际这是满人的叫法。这塔子呢,是我们家的家生子儿注179,我们家既然被封了,他没地儿去,就跑到堂上给人站班去了。“哥儿”,他说,“你回来啦?”怎么来怎么去,跟老爷一说,“这是我们家哥儿。”老爷说行,这事也别过堂了,你给领走得了。我祖父管他叫塔爹爹,就是叔叔。这塔爹爹也不能老养活我祖父啊,就找了我们家族长,族长又找了宗人府,后来是通过谁帮忙呢,通过庆老头帮忙,庆老头啊,就是庆亲王奕劻。就把他们俩,就是把我大爷(指祖父的哥哥)分到南苑海子里,注180当近卫军的夸兰大,就是当营长。我祖父就分到乐部注181,太常寺当差。实际到那儿去就学礼、乐,就是一边学习,国家就给养起来了,你就有吃饭的地儿了。我祖父进去的时候是光绪年啊。

定:您讲的这段呢我没太听明白,是怎么回事呢?您说您家让封条给封了,送到官里去,遇到一个你们家的家生子儿?那是把谁给送到官里去了?

何:把我祖父。他上姥姥家住姥姥家,回来到家门口一看,哟,家让封条给封了。到厅上一看,有我们家的家生子儿,塔子,我祖父管他叫塔爹爹。

定:你们家为什么给封了呢?

何:我祖父也不知道。我祖父那年13岁,他上头就一哥哥,其他的事他也说不清。就给封了。我大爷上哪儿去了也不知道。

定:就是说他后来再也没见到他的父母?

何:没,他父母是哪年亡的,我就不知道了。那会儿啊,咱们旗人把自个儿的亲生父母叫奶奶,不叫妈,管奶妈叫妈,实际上是奶妈带起来的,管奶妈叫妈叫得亲着呢,所以说我妈怎么怎么着,就是奶妈。

您听说过乐部么?乐部从前叫和声署,后来为什么又改乐部呢,这是听说啊,可能就是安排一些不吃香的皇族,不吃香的王爷,比如说惇亲王注182,就是西太后的第五个小叔子,就弄到乐部当堂官来了。堂官还是最高的长官,当堂官呢没别的,您拿份钱,国家大事可没有您。所以我祖父家里没生活了,怎么办呢,得了,也上乐部去吧。鬼子六注183吃香吧,鬼子六人家弄洋务;七爷,醇贤亲王奕 哪,那都是西太后的大红人儿,那都给安排好差事。

哪,那都是西太后的大红人儿,那都给安排好差事。

我不爱搞戏说,我为什么(对那些事)记得这么清楚?我说的东西都是我祖父亲口告诉我的。我祖父为什么研究这么深?老头也有野心,脑子也好使,记性也好。他13岁刚到乐部,有一次跟着光绪到万寿山当差,当时皇帝太后要进行什么典啊,乐部奏些礼乐,挺麻烦的,这光绪表面窝里窝囊,背着西太后脾气可大了,他恨不能马上就到颐和园,一路上就跺那个轿底啊,“当当”,(皇上说)“yabu!yabu!”,就是“走啊”。他问:“皇上说什么呢”?人说:“让你赶快走呢,以后你好好学啊,咱们这儿有清文师傅。”打那儿起啊,给安排的清文师傅,还有蒙文师傅,学清文学蒙文,拉弓射箭。

我祖父在乐部衙门里头属于培养对象,他本身一马三箭,骑射通过,国语通过,满、蒙也会。还有什么呢?数弓子儿。这数弓子儿不知道你们听说过没有,两只手,一手拿着一个硬木棒,不是红木就是紫檀吧,站直身体,自己数数,用满语数数,看你的臂力究竟能坚持多久。这满洲人过去尚武,过去评个职称,起码是一马三箭。(用满语数1到15),这手实在不行了,把这棒子搁一边了,把这膀子啊恢复了以后,接着还要练,很辛苦的。你在拉弓的时候你射出多少支箭,练好了,要不然弓这么一拉,射两箭你的膀子就不行了。这个数弓子儿,我想啊,就是打弹弓,拿那弹子,一般人都不知道。所以我祖父练就了一手好弓箭和好弹弓,写得一笔好书法,满文、汉文,甚至于他的满文和汉文的字近似于笔帖式。这个证明我们那老老头还是挺有信心的,他说那会儿我祖上把这差事丢了,我把这差事找回来,我在乐部怎么也耗一个红顶儿。所以呀,特别特别地用功。没想到呢,辛亥革命一声炮响,就全完了。

定:蒙文他什么时候学的?

何:他们老师啊,满文蒙文全教。不过这老师的蒙文底子不算太好,很一般。那会儿叫清文清语。这当中我再给您加一个插曲儿,《满汉辞典》怎么来的?多咱有机会您看,过去的书都是厚厚的,往套子里头一套。他们乐部衙门里头都看着这个辞典好,就说:“这归我啦”,都抢啊,这个也抢那个也抢。有个人拿起剪子“咔”就铰。“别铰别铰,”我祖父也有点仗势欺人吧,说:“别吵啦,这归我啦”,给他们劝架的意思,书没伤着。这话不知道您听过没有:“黄带子注184,无赖子”,您听过么?什么叫无赖子?就是矫情。跟衙门里头您不是黄带子么,谁惹无赖子去?别吵了,归我了,得了,我得着了。这书就在我家里,手写的,《增订三合》,满文蒙文汉文,道光也不是多少多少年,岁次谷旦,后头我也没看,不知道怎么掉旮旯了,没找着。“文化大革命”烧东西,四书五经啦,圣谕广训啦,各个皇帝圣旨,那些满文资料啊,那个辞典要是在也得烧了,后来从柜里一看哟它还在,该着,这东西能幸免。这么着呢,就存下来。事先我也知道有这本书,我祖父还告诉过我。这书编的跟安先生他们编的还不一样,过去的老辞典,是按字头走的。

后来我祖父跟我大爷还失去联系了。怎么回事呢?听我祖父说,我那大爷啊脾气不好,他在南苑海子那儿跟冯玉祥打起来了。

定:啊?

何:你想想他们这帮八旗子弟哪儿打得过冯玉祥啊。

定:是不是冯玉祥逼宫注185的时候?

何:不知道,具体什么时候我不知道。他们打不过冯玉祥,没地儿去了,就跑到乐部找我爷爷来了,我爷爷还得管吃还得管喝还得管抽大烟,他喝醉了酒拔刀还要砍我祖父,凶,还跟我祖父的师傅说:“他不听话你就打他!往死里打他!”俨然一副家长的样子。我祖父一看,我不能跟他在一块儿了,我非得让他给我捏死不可。后来有一次,我祖父就给我祖父的哥哥写了一封信,说我现在在京津两地,行踪不定,你别找我。不知道这位大爷是不是懂得这封信的意思了,这老哥儿俩后来就再也没有了来往。

我祖父到民国以后担任礼俗司乐务主任。礼俗司,相当于现在的礼宾司,大洋一个月挣200。

从我祖父那儿讲呢,他来到乐部是13岁,认了个老师,师傅,实际就是照顾我祖父的,一个负责人吧,照顾他生活起居啊,就住在乐部衙门,老师把俸禄全拿走,什么宗人府开的钱粮月米啦,乐部那点薪水啦,老头全拿走了,他花钱就跟老头要,情同父子但是不能认父子。跟老头关系好到什么程度?就是我祖父跟我太太结婚,住的全是他们家的房子。

由于家里没底儿,大清国完了,就得吃民国的饭,人家排满复汉,一听你这名字就是满人,人家不用,(我祖父)干脆跟师傅就一块儿,把名字就改了,民族也改了。师傅呢,是苏完瓜尔佳氏,改成什么呢?苏完苏完苏完,满语suwayan-suwyan,就是黄色的黄。干脆,他说我姓黄,他原来名字叫文全,后来打那儿起就叫黄文全。我祖父原来叫松锡,这怎么改呢?原来我们家里有一个叫锡昆的,就叫锡昆,可是锡昆还像满人,怎么办呢?头里加个姓,祖先叫和硕礼亲王注186,写一个和平的和,一看,这跟和珅的和还一样,还不行。后来师傅说,干脆你来一个立人的何,这就变成汉人了。旗人指名为姓,让我姓张姓李都可以,满人就这么个特点。

我祖父他师傅的孙子,比我大一岁,叫黄培华。去年6月份还是几月份到家里来了,求我一件事。什么事呢?让我给他写他们家的家谱,写他们家的事情,他说那会儿咱们在一块儿的时候我就知道你知道我们家的事多,你给我写写得了。我呢,都说不上来,往后我要跟孩子们再一说,咱们黄家门,以前都干过什么呀,我都不知道。我说行,我给你写吧,我给他写了6000多字,用格纸写的,用白纸做了个封皮,写上《黄门轶事》,底下用满文写上Huang hala baoyi nenehe baita。他那天高兴就来了,我说你祖父那会儿的职称是六品骁骑校注187,这他都不知道,都是我祖父跟我说的。那会儿他们应名在乐部当差,叫“文差武职”,满人后来大部分是文差武职的多,好多人都不拿刀枪了,像好些参领、佐领,这都属于是武衔,都耍笔杆了,拿着骁骑校这个职称,干的那活呢,抡笔杆,这都是在清朝末年的时候。

我祖父是干什么的呢?我祖父练八佾舞,这是为皇上祭天用的,天坛,皇上祭祖,还祭孔。我没学过,这我都是看的图像,因为我们家里头有那书啊,没事我拿着翻。“子曰:八佾舞于庭,是可忍也,孰不可忍也。”注188封建皇帝最高的等级他用八,诸侯用六佾,大夫用四佾。八佾舞是八八六十四,这么着8个人,那么着8个人,加到一块儿64个人。穿的都是古代的衣服,一手拿着硬木棒,是红木的,这是我看的啊,像是红木棍;一手拿着雁翅翎。这叫文舞。这一个人能做出字儿来,比如说怀念的怀,就把这只手攥着一个雁翅翎,搁这儿,这儿就好比是那个竖心儿,这么着打开就好像是怀字的那个半拉,一个人能组成一个字,这边简单多了。咱们这文圣啊,大成至圣文天王,一说至圣,这是孔夫子,一说亚圣,有人就含糊,亚圣是孟子,孔孟么。

武舞呢,是一手拿着盾牌,一手拿着斧头。祭谁?祭关公。也存在着至圣和亚圣,武至圣就是关公,亚圣是谁呢?

殷芳:张飞(众笑)。

何:岳飞。在我祖父跟前不许说岳飞,不许说关羽,老说关夫子、岳夫子。

定:看来满人也祭岳飞。

何:是啊是啊,这满人祭岳飞啊,可以这么说,纯粹是乾隆爷那会儿搞统战搞得好(笑)。

祭孔呢,我赶上一个小尾巴,那时候是1956年,1956年祭孔是怎么回事呢?周恩来有批示,说清朝那会儿和民国那会儿,祭孔是谁组织的啊,责成郭沫若去找,说咱们把这帮人呢组织起来到山东曲阜,不是祭孔,实际上为的是收集资料,拍成电影,说今后这些就没有了。

定:周恩来是有这种意识。

何:对!这些人就通过翻档案,把我祖父给找着了。找着了就到山东曲阜,连这个礼仪什么的,都给安排好了,是谁当这个组织者呢?是天马剧团的团长,吴晓邦注189,知道吴晓邦么?

殷芳:大百科音乐舞蹈卷有个吴晓邦。

何:对。这吴晓邦先生是老革命,在四川梅园新村的时候就跟周恩来呀,那会儿他就能跳(舞),可具体到八佾舞这一块儿他是外行,就找到我祖父,我祖父就把他们音乐家协会和天马舞蹈都给弄起来,给他们讲了讲八佾怎么行礼乐,到山东把这套就都给搞下来了,搞了一个片子。这片子哪儿去了呢?在1977年的时候,吴晓邦当上了4届的文联主席……

殷芳:副的吧?应该是1978年的第四届文代会。

何:不知道。时间你给我更正去啊。我说我得见见吴晓邦,原先他上我们家经常来。我有一老朋友是电话局的,他说你要见吴晓邦很容易,他们家的电话是我给装的,我带你去吧。后来就带我去了。吴晓邦先生一口扬州话,哎呀,那是相当难懂,我说我是何锡昆的孙子,(学扬州话)“噢,你是何锡昆的孙子,有的有的有,那时候你还很小很小。”那时候我祖父在舞蹈学校,还有音乐家协会,给他们讲课,讲八佾舞。讲这些东西论小时计算,一个小时是2块5毛钱,那会儿可是不少钱哪。车接车送。可是这些人哪,那会儿他们不管饭,借这机会到我们家送老头,送老头呢,我们不是旗人么,讲究吃喝,他们送老头来了,我妈就赶紧给他们烙饼,再弄点别的,什么上街上买点炒花生,家里摊个鸡蛋,打上4两酒,那么一喝,得了,齐了。这些人哪,接长不短地送老头,吃饭,在那时候,相当不错了。所以那会儿我无形之中,他们来的那些学生,他们到这儿来学习,我那会儿小,我坐在旁边,我就把乐部的东西啊,我听会了一点儿。起码有些东西,乐部有些曲谱,工尺,那字不能念chǐ,念chě,上、尺、工、凡、六、五、乙,就是(简谱的)1234567。那天我问黄家小叔,我说乐部的东西你会吗,他说一点儿也不会,我们家的东西没传下来。(唱……)

定:这都是听您祖父唱的?

何:因为音乐家协会那些人都上家里学习来,我没特意学过。过去大清朝那会儿还有一个,说这人阵亡了,哀乐奏什么呢?等我想想啊,这个……《庆神欢》注190,人死了,不是成了神了么。词呢(哼调,词忘记了)?

定:没事,您慢慢想。

2.宫廷逸事

何:我给你讲一段故事,这段故事是我祖父听谁说的呢?听乐部的老人儿说的,这件事外人可绝对不知道。这是咸丰年间,具体咸丰多少年不知道啊,正好赶上那天是大年初一,群臣朝贺,这边有赞礼郎,相当于现在的司仪,喊什么接神哪送神哪,这一套礼仪,很麻烦很烦琐。咱们这位咸丰爷呢,他身体不好,拉稀,正好是憋到这裤子里头,这好多礼仪还没开始呢,(赞礼郎)就喊“送神——”满汉两口喊完了,都喊出去了,文武百官大惊失色,咸丰爷一看哎哟,这可合了适了,赶紧到后头。要不这皇上当时要拉了一裤兜子稀,再让太监传出去,国耻!咸丰皇帝心说,这赞礼郎,他可是救了我了!这么着,把他调到乐部,去做中堂。事后你猜怎么着,好多人都为他捏了把汗,哎哟他也呆了,说我怎么喊完接神底下就喊送神啦?心说底下是斩首还是什么不知道呢,好,圣旨到,调他到乐部去当中堂大人。这事谁揪住不放呢,御史吴可读,注191一调查,叫歪打正着。于是写了一篇奏章要参奏这件事,题目就叫“一声驴吼坐中堂”。咸丰爷呢,反正自己也合了适了,也没出丑,你爱怎么奏怎么奏去吧。反正这也不是什么大事。这事也就过去了。

还有一件事,是惇五爷的事,惇五爷不是在乐部么,这件事好像是发生在同治年间,太监安德海不是得宠么,也是赶上一年的春节,文武群臣都点卯,朝贺天子朝贺太后。西太后问安子,人都到齐了没有,到齐了咱们可就行大礼了。安德海回话:“老佛爷,都到了,乐部没到呢”,乐部都看着堂官哪,堂官没去,我们也不去。惇五爷就在老佛爷这旁边,这附近就待着:

“德海,过来。”

“爷您有什么事?”

嘿好,这大嘴巴子一下子就……,五爷是练武出身,骑马拉弓射箭哪,“啪”的一下,这听说啊,谁也没见着,把安德海打掉了两个牙,这血“哗”一下就出来了:

“我是谁?乐部没到?我来了,我是谁?”

这西太后一看不好,这五爷打了人啦,赶紧得岔过去,得了,咱们该进行还是进行。事后小安子到西太后那儿哭诉去了:

“老佛爷你看……”

“打了就打了吧,他连我也不认啊。”

五爷的脾气确实是横,正因为他脾气特别不好,西太后特别恨他又怕他。

五爷这人用现在的话来说是比较接近群众,我祖父那会儿跟好些个宗室子弟啊,觉罗子弟啊,在天坛大殿练功。天不是热吗,大伙儿累了,就在地板上睡觉,五爷是乐部的堂官哪,就下来看看,看见这帮乐舞生都在那儿睡觉呢,这老头就往毯子那儿一坐,拿水烟袋啪哒啪哒抽着烟。有小孩机灵的,一瞅五爷来了:“爷,我给您磕头”,“别,歇着,歇着”。其他有些事,我随便给您点一事儿,这是我从书上看的,您就别写了,据说五爷坐那轿子,轿杆折了,就把五爷蹾着了,一看:“哟怎么回事儿?”轿夫说您不是惇亲王么,给您蹾了(按惇与蹾同音)。五爷也没说什么。这是书上说的啊。这您别写,其他都是我祖父说的。

定:那您祖父跟您讲不少故事。

何:我突然想起我祖父说,皇上是怎么召见呢?甭管文武大臣递折子,都是事先约好了,从午门进朝房,进了午门之后,东西不是有平房么,您进去之后喝水等候,基本就等着召见了,折子已经递上去了,要批,您去接折子,这怎么办?这老公(指太监)啊,出了午门就吼啊,就吼这口啊,那绝对好嗓子,那不用扩大器啊。喊什么呢?我给您学学啊,因为我祖父他后来搞音乐的,他就学太监,从这儿到端门,恨不能到天安门,几乎都能听见。

定:在哪儿喊?

何:一出午门就喊,听着啊:“呸儿来——”就是皇上要召见,让跟着走。当时我那会儿啊,我不知道您今天采访我,是上养心殿还是上南书房我可没问。咱们当故事听吧。进去之后呢,迈3层台阶去接这批了的折子去,您把折子拿回去,您下这3层台阶,您就可以一二一了,您就可以走了。后来我问安双成注192,我得弄明白了,我说“呸儿来”,这满语里边有这么句话吗?安双成也琢磨半天,他说满语里把批的动词说是pilembi,是吧。

定:pilembi,“批”pi是词根,是汉文,加上满文后缀变成动词了。

何:安老师说你这发音哪,是北京味的满洲话,满洲话到清朝末年的时候都念走形了,京味的满洲话再加上口语,到宫里头发音哪,可能也不是标准的满语啦。反正这么喊吧,甭管汉人、满人还是蒙古人,还都懂。

五几年来了个李爷爷,李爷爷说了个故事,现在我跟您说,敢说,那会儿可不敢。我说什么呀?神秘。我呢,小孩么,坐小桌上吃饭。他说呀,他说我舅舅在宫里当差,他们内务府的么,内务府上三旗的,内务府包衣,干粗活。他们爷俩搞一个工作叫什么呢,这是哪俩字呢,我琢磨着啊,是“晋降”(音),每年就4次。您回去的话,您无论如何您得查查:立春、立夏、立秋、立冬,打扫那大殿,太和殿、养心殿,这大殿得整理卫生,包括皇帝手下的龙书案、龙椅,擦得倍儿干净,不是天天擦,一年就归置4回,都是内务府(的人干),别的您八旗想干这差事,没有。它这晋降啊,是(李爷爷)的舅舅和表哥,他们俩亲父子您知道么?他舅舅带着他舅舅的孩子,这爷儿俩一块儿去打扫。他的儿子,就是李爷爷的表哥不本分,他说阿玛,皇上这宝座我坐一回行不行啊?他阿玛说:“孩子,杀头之罪,你可别胡来啊!”你想想,皇上来不是得喊酬么,这喊酬您听说过没有?“酬——”,可能就是酬谢的酬,为什么喊这个字不知道。得喊三遍酬,皇上要到哪个殿了,底下人先喊,哎哟那嗓子好,底下人就知道皇上来了,间隔多长时间不知道啊,二遍酬又喊了,到第三遍酬的时候皇上就进来了。所以为什么他有那么大胆子呢?他知道皇上要来的话先得喊酬,又不是什么大典的日子,他估计皇上不会来,所以他不容分说,不听爸爸的话,他就坐上龙椅了。坐上龙椅后,据他表哥自个儿说,就从龙椅上摔下来了。他说周围不是有好些龙的雕刻么,雕刻的那些龙都冲他扑过来了,拿爪子要抓他。用咱们现在的观点分析,很可能就是他心里害怕,那真是杀头之罪啊,坐龙椅,也有恐惧的心理吧。一下子就摔下来了,连帽子都掉下来了。这孩子还不接受教训,胡噜胡噜脑袋。这在大清朝都不敢说,这都是解放后了,能拿这当故事说了。

还一档子事呢,他表哥在内务府除了打扫尘土以外,他还管皇上的仓库,有些珠宝玉器啊,打扫啊,擦一擦啊,归置这个。那会儿没几个人,一人就一人,俩人就俩人,他那天就一人儿,突然就出了坏心了。他看见那金壶,也不大,挺精致,他看没人看见,就揣到怀里了。没人发现,还挺好,挺好走吧,走?周围都是墙,找不着门了,哎哟走到这儿,“砰”,撞一墙,走到那儿,“砰”撞一墙,“哎我天天在这儿当差,我知道啊”,想出出不去,“轰”一下想起来了,听老人说啊,老年间库里有库神,赶快把那个金壶拿出来吧,拿出来搁到地上,哎,大门就在那边上哪!后来李爷爷说,那会儿要是有人报告皇上,这可了不得呀。还坐龙椅,要不怎么说是二百五呢。

定:后来呢?

何:后来老头说完就走啦。

3.关于满族

何:我祖父有一些老朋友,不知都是哪个部门的。有一天就来了一个,来了就吃饭,因为什么呢?我们家一直是管(朋友)饭,我们家饭局,也没有太好的招待,五几年哪,一来人好抓挠,磕几个鸡子儿,切点葱花儿摊鸡蛋,我妈喜欢烙饼,然后街上买大包的花生米,老头一喝酒,喝完了一拿烙饼摊鸡蛋,得了,这是一顿。招待人就这个。后来粮食一统购统销,我们家哪儿还有饭局啊。

定:你们家每天就开流水席?就成天讲故事?

何:不是,有时候也是因为有事引起。有一首歌不知道您听过没听过,跟清宫没什么关系,但也是清朝末年的事儿,有首歌叫《探清水河》。

定:不就是蓝靛厂那边的么?

何:哎对呀,我祖父有一老朋友姓罗,罗爷爷,旗人,他是蓝靛厂火器营的人,他在解放以前是巡官。上我们家来,也是老挨我们那儿吃饭,吃饭无形之中哎,说那个宋大莲死了,小六怎么着了,您知道这个故事么?实际说起来这件事太不应该了,太堵心了。蓝靛厂火器营住着个宋老三,他闺女叫宋大莲。跟一个小六,就是六哥,他们俩就自由恋爱,发生关系了,宋大莲跳河自杀了,为了殉情呢,这六哥哥后来一辈子没结婚。这也是罗巡官在我们家喝酒就聊起来了,我就问(六哥哥怎么了),他说六哥哥身体棒着呢,八十多了,还在农业社干活呢。这么一件事,弄得全中国都给人家唱,要搁到现在的话您唱得过来吗,啊?好家伙医院天天不做这个人流啊,就那么个事,跳河自杀了。这个有夹花的有不夹花的,咱们知道就完了啊。(唱《探清水河》)过去的仁风厚俗啊。

还有这么个事,您去查查啊,《大清律》有没有这条我不知道,我听我祖父说的。说奸夫淫妇你得拿到证据,让仵作去验是不是真事,如果两人真的有不正当的关系,把他们俩都杀死,提着人头去报官,确实是这么回事,(杀人的人)是纠正淫风,不但无罪释放,还赏纹银2两。

定:这个规定在《清律》没有,在《事例》中有没有就不知道了。这倒好查。

何:您得筛选去。还有一事,也跟刑法有关系的。过去有生了双胞胎的,说谁谁家养了双棒儿注193。我爷爷就说,哼,生俩没关系,要是生仨的话,就得砍死一个。说那会儿如果一胎养了仨小子,你得报官,在北京的话你得报顺天府,在外省的话报府州县。这3个小子你家里甭养活,要送到北京来养活,是送到大理寺还是交给刑部,就不知道了,咱没刨根,就是听着玩儿。把这3个孩子好吃好喝养到18岁,然后赶到有一天,是冬至还是他们出生的日子,是哪天就不知道了,夜里头由宫里人拿一套黄马褂,去摸去,他们哥儿仨指不定摸着谁,就一个,就给这一个套上黄马褂,押赴刑场,把他给杀了。说这哥仨当中有一个是反叛,过去不叫反革命,叫反叛。杀了那一个以后,这剩下的哥儿俩呢,由官府出具证明,给路费,您该回山东回山东,该回山西回山西,就没你们哥儿俩的事了。如果生的是仨姑娘没事,就是小子。只有3 个小子。

定:我可没听说过这事儿。《清律》里也没见有这规定。

何:您去查去。我是因为有街坊生了两个小孩,想起这事来了。我是戏说,没关系,您去掌舵去!

我说太太你们懂吗?太太就是奶奶。有一件事情,我心里老不平,就是咱们满族的好些称呼,让别人都给弄错了。比如说管奶奶叫太太就很多人不知道。管自个儿的亲生母亲叫奶奶,管二妈叫额(è)娘,咱们的电视剧啊,叫额(é)娘,皇额娘,哎呀……听着别扭。还有叫贝(bèi)勒贝(bèi)子,听着别扭,应该是贝(bēi)勒贝(bēi)子。太乱了。

还有一件事,我不知道您知道不知道,这是我祖父告诉我的,就是八旗这满蒙汉,它怎么区分,说是从旗上您就能看出来谁是满洲的,谁是蒙古的,谁是汉军的。咱们满洲的旗杆顶上,挂一鼠皮,就是小说里金兀术挂的那个滴里嘟噜的,灰鼠的皮似的。蒙古,挂的是一荷包,烟袋荷包。汉军是秃杆顶,就一旗子。

定:按《大清会典》讲的,旗子就不一样。

何:我一看电视剧里头,(八旗兵)出来了,正黄旗、镶黄旗,我一看全是汉军旗。黄带子头里走,后头全是汉军旗。这分不出来。还有一个,俄罗色蒙古旗,这您研究过吗?

定:我没听说过,您说。

何:这是回民入旗。回民官到三品以后,皇上赏吃御宴,皇上赏吃的御宴难免有什么乳猪啊什么,怎么办?你就不能算是伊斯兰了,这叫反教了,反教怎么办呢?算你入旗。你算哪旗啊?也不能把你搁到满洲里头,也不能搁到汉军里头,就给他单列一个旗,叫俄罗色蒙古旗。我们家什么东西都丢了,就还有一本《满汉辞典》,是道光年间的手抄本,上边还写着俄罗色蒙古旗,我一看:“哟。”一般人恐怕……这是回民入旗。你就入旗吧。这是大清的国法!你官到三品了,这是规矩。

(我祖父)就说庆老头(庆亲王奕劻)啊,胡子全是黄的,还一边说话一边闻鼻烟,后来我问金恒绩,说你们家老祖闻鼻烟闻得胡子都黄了,你知道吗?他说这事我不知道,可是我们家鼻烟壶倒是挺多的。所以呢,这咱们都是听说。我跟金恒绩他母亲张莉珊注194提过这事。

定:对,张莉珊,就是金莉珊。

何:我管她叫老太君,抬高身价么。她属羊,她今年是88周岁。

德胜门晓市啊,我跟我妈还去过呢。那阵儿我妈拉着我,这都是解放以后,我们家那儿供碟儿,就跟拴螃蟹似的这么一摞:“走,你跟我去。”去了,铺一张布,把碟往上一摆,您爱买几个买几个,剩下的我们就拿回家去……也卖出点去吧。都这么大供碟,拿小线拴着,得,经济萧条,就是卖东西。我还跟着去过呢。那东西一直摆到哪儿啊?一直摆到现在的西藏驻京办事处,就是关帝庙,武庙,注195我跟我妈一直摆到关帝庙后身。这我都赶上过。您甭说摆小摊,穿的不能破衣拉撒的,您得干干净净的,练摊去,要不谁上你那儿买东西?

定:是不是那会儿摆小摊的差不多净是旗人呢?

何:差不多都是。坐吃山空,没底儿啊,就是有字画卖字画,后来就卖碟子卖碗,就是黑饸饹末锅了,这是一个老北京的歇后语,饸饹面您知道吗?末锅呢,这锅底老煮呢都给煮煳了,叫黑饸饹末锅,最末一锅。

那会儿我母亲小学毕业,可是高小啊,别人高小毕业能找一份好工作,那是响当当的。(我母亲)拿着高小毕业的(证书),一看,名字是秀珍,也没有姓,满族,不要。我舅舅呢,也是,他高小毕业了,他叫秀绪,后来怎么办呢?改名吧。可是头里那姓咱不能胡姓啊,找一个什么根据吧,后来他们一个老曾祖母的娘家是汉军旗人,姓王,说干脆,咱们跟着老太太的娘家,咱们姓王得了。这么着,我母亲填一个王秀珍,汉族。去了,就有工作了。

不单这样啊,我小学上一年级二年级的时候,我们班有一个叫什么琴的,报了少数民族。报一满族,老师就给发3块钱。我说我要是也报一满族,她也给我3块钱,解放的时候给3块钱可不少了。但是咱不要那个,咱也不缺那个,怕什么呀?怕有政策,等把(少数民族)统计好了,你是满族,再给你尅回东北去!有一次统计户口的时候我就跟他们说,你知道将来又有什么政策啊,回头再给你整一家伙,害怕。

定:您就一直没报满族?

何:到后来呀,孩子不是要上学了么,这才给更正回来。1989年,这叫恢复满族。

4.白莲教、义和团和一贯道

何:我再给您讲白莲教。白莲教我祖父跟我说过,但是这件事咱们得批判着看。清朝末年哪,就是我祖父出生的时候,以前是不是这么干的咱们不知道,像同治、嘉庆朝是不是这么干的咱不知道,起码到宣统朝还这么搞,清朝预防白莲教怎么预防?咱老百姓家里不是都有那排雨水的沟眼?

定:沟眼是什么?

何:啊?沟眼是什么你不知道啊?原来不都有那门楼么,门楼两边啊都有排水的两个洞,这洞有两个用处,一个是下雨的时候它走雨水,还一个家里不是养猫么,猫从沟眼过。

定:我真不知道,我没住过老房子。

何:有沟眼的地儿,晚巴晌睡觉的时候必须得弄一水盆,用好盆搁那儿,这盆别漏,盆里搁上点水,要睡觉了,就把有沟眼的地儿全搁上水盆,说是白莲教的纸人纸马能从沟眼进来杀人放火,说搁了水盆就把他给破了,怎么破了呢?他一进来,“啪”一沾水,就全玩儿完了。就这种说法,汉人家里没这一说,咱们八旗的家里才有这种说法。我们有几个我祖父的老同学,他们在一块儿谈过,都说有这事儿。地方上,就相当于现在居委会,时不时地,还到你们家来查来呢:

“摆上没有?”

“摆上啦。”

“得啦,天天得摆啊,预防白莲教。”

定:这白莲教实际上谁也没真正见过。

何:没见过。具体白莲教把谁杀了,不知道。就知道那纸人纸马,要是把它放进去了,就杀人放火。

还给您说一段义和团,这都真事啊,听说这义和团有一天是从朝阳门进来的,天都黑了,(城门)打那个点了注196,这时候进来几个乡下老头,有围着红头巾的,有围着黄头巾的,说:“哎呀,赶紧让我们进去吧,我们有急事。”就进来了,进来就宣传,说我们是义和团,怎么怎么回事,还扶清灭洋啊,还听说到颐和园给西太后表演,最后不是去西什库么,去西什库去杀二毛子——这事咱们书上没有啊——说西什库有个叫房国良的,不是意大利人就是法国人。义和团的大师兄二师兄,贴着那个“刀枪不入”的符,烧西什库的时候地下都挖上沟,沟里头洒煤油,点火,不着,怎么回事呢?原来房国良也会妖术邪法,他开枪啊,“啪”一枪,敢情大师兄的“刀枪不入”不管事儿,就倒到地上了。义和团的人抬起大师兄的腿就往上拉,喊什么呢?“大师兄睡觉啦!”(义和团的人)拿起刀又往上砍,刚砍上去,二师兄也倒下了,也睡觉了——谁倒了就说谁睡觉了。打了半天,西什库就没打下来。

这义和团哪,还是一真事儿,入义和团是:“扶清灭洋,你同意么?”同意,他不管你别的怎么回事儿。而且义和团就在风风火火当中有一条,神要是附了谁的体,白杀。我们家族有一个无赖,他参加义和团了,人家不打听你什么出身历史,人家不问,你是黄带子?黄带子也要,这么着,他就参加了。他参加是有目的的,他跟我们家那谁谁谁呀他们一直感情不和,他一直想报复人家。怎么办呢,参加义和团哪,杀人白杀啊。后来我们家里头有什么集会的事吧,家族的人聚到一块儿,他也到那儿,大家就说坏了,他参加义和团了,神附了体,宰人白宰。结果呢,他这举动让我们一个本家识破了,就知道他的用意是要杀人,反正杀了白杀。那阵儿官府向着义和团,正是义和团闹得凶的时候,那人(那个本家)就(对他)说,您这站得可不是地儿啊,这旁边有一个大蝎子,这要蜇着可不轻啊,他一下就蹦起来了。我们家族这些人呢,起码还知道这点,要真是神仙附了体的话,他不怕蝎子蛰。就说他这是装的啊,神仙附体还怕蝎子啊?这主儿就悻悻而去了。这是我们家族的事。

一贯道注197我们家没入。我母亲不是洋学生出身么,街坊四邻那会儿就动员,说少奶奶,您入了一贯道吧,说入了一贯道啊,您能看见您父亲,就是我姥爷啊,不是挺老早就死了么,客死他乡,我母亲9岁的时候我姥爷就死到外头了,说能看见。我妈呢,那会儿不懂得什么叫迷信,没这概念,可是这老太太比较接受一点新的科学知识,就问他们说入这个一贯道,给大米白面么?说不给,说哪儿给大米白面呢,还得交点道费什么的,(我母亲)说不给大米白面,不入。给劝道的人气跑了。哎,对了,要是入了,解放后可就够瞧的了。

5.其他

何:我母亲原来当过护士,解放以后一直就在家,1958年曾经参加工作,搞过粮行,还当过劳模,那会儿叫妇女积极分子。老太太业务特别棒,算盘好。她算盘好到什么程度?几个人在柜台上,老百姓都说,我们都上王姐那儿排队去。我听老太太回来,用现在的话说就是苦练杀敌本领。那会儿咱们的糙米卖1毛4分8,白面呢,1毛8分4,老太太回家就念,她念的是大扒皮,她把所有的斤数她都念熟了,1看5,5斤就是9毛2,1毛8分4,3毛6分8,5毛5分2,7毛3分6,9毛2,这我都是听老太太念叨,我到现在……所以谁要买面,说你给我来这13斤面,10就是1,3呢,1毛8分4,3毛6分8,5毛5分2,1再加上5毛5分2,“叭”,就全出来了。把钱给人一找,人拿这牌直接就约(称)面去了。特麻利。这跟文化历史无关,就是老太太这业务。我也记下了。

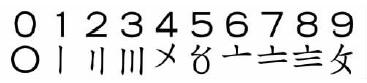

还有啊,我给您讲一个苏州码注198。知道什么叫苏州码么?

定:不知道。

何:这苏州码使到两个地方。有的家里老钟老表上头有苏州码,不是阿拉伯数字,也不是罗马字,它是把咱们汉字拆开了,偏旁部首。您比如说吧,789的9,是写个文,2,写戳道。所以有时候人问:“您贵姓啊?”说“我姓刘,我姓9吊2”,9吊2,那9,过去不是花铜子儿么,9吊钱,“噢,您姓刘”。据说啊,两个横上头有一竖,往上翻我翻不出来。还一处使到哪儿呢,这是咱们北京,外地有没有啊,那个门牌,那个蓝牌,我参加工作的时候,“文化大革命”中,街道不是都换的红牌么?有的街道红牌贴上了,蓝牌还没来得及摘,上头还有苏州码儿。我这是讲故事,据说徽钦二宗坐井观天,上头有女真人趴在井上,你说什么话我都给你听了走,这爷儿俩一琢磨,什么都让他们听了怎么办,这俩都是才子,这俩把汉字的偏旁部首这么一拆,这爷儿俩就写文字就不说话了,这之后就传下来了。为什么叫苏州码,这咱们不知道。

苏州码示意图